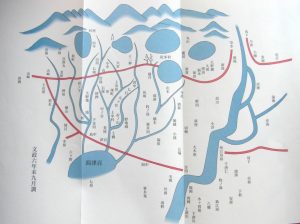

応徳元年(1083年)分田七郎俊長の領地となったことに由来しています。

分田七郎俊長とは阿賀野川の流域で旅人や良民を苦しめ、横暴の限りをつくしていた悪党共を制圧した軍功により、 納代城(分田の城)を与えられました。

その後、乱世に領民の暮らしを良く守り、郷土を平穏にした名豪士として現代まで語り継がれています。

その分田七郎俊長の戦勝祈願の寺として『玉泉寺』が開基された。

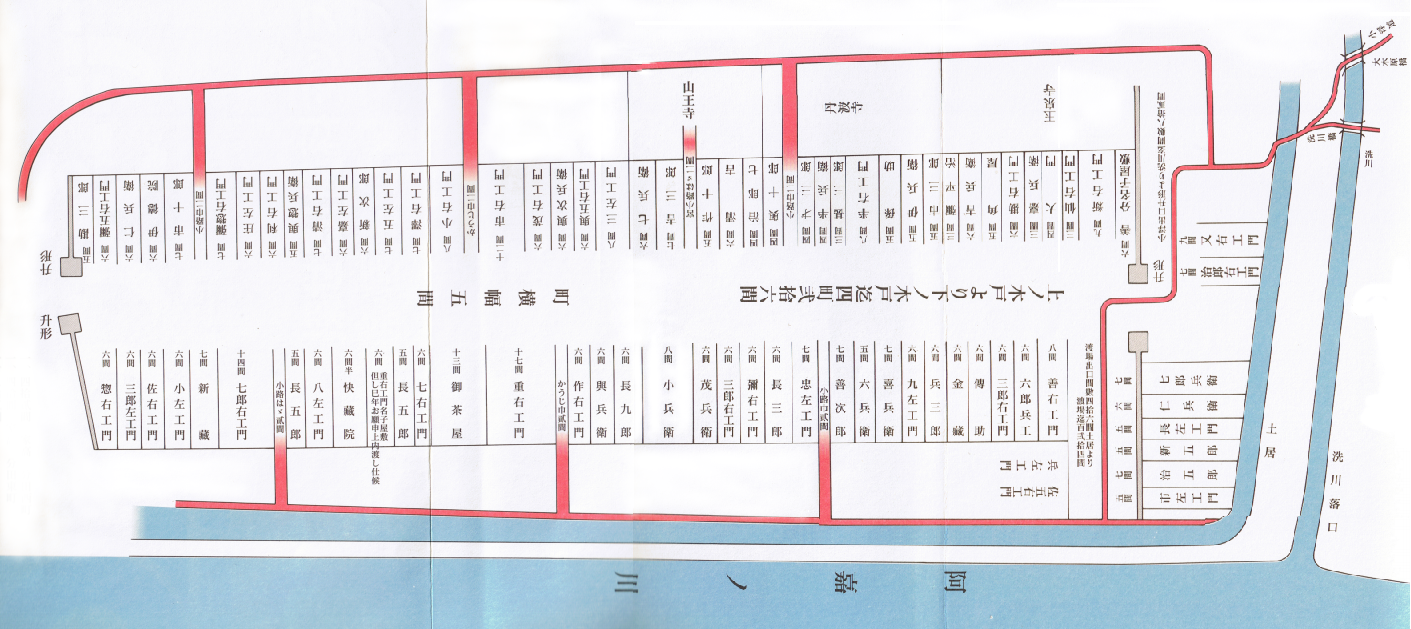

分田は近世(江戸時代~明治時代)には、三国街道の江戸より村上までの山通りとして発展した。 人馬が往来し、海辺へ行く人と山手へ行く人との中継地で、交通の要として繁栄していた。